Dai culti solari al Natale cristiano

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre i cristiani celebrano il Natale di Gesù. Tuttavia si tratta di una datazione simbolica, poiché sappiamo che Gesù non nacque a fine dicembre, nella fredda stagione invernale, ma venne alla luce in primavera, o forse in autunno. Anche l’anno di nascita di Gesù non è esatto: il figlio di Maria sarebbe nato a Bethlemme qualche anno prima dell’anno 1 della nostra era.

Sembra un gioco di parole ma non lo è. Vediamo di capire meglio.

Nessun documento storico a nostra disposizione permette di stabilire l’anno esatto in cui Gesù venne al mondo, sappiamo però con certezza che la datazione del Natale cristiano fu introdotta per la prima volta da Beda il Venerabile nel 725 d.C. Fu quindi solo dall’VIII secolo che l’anno di nascita di Cristo cominciò ad essere utilizzato come riferimento cronologico per la misurazione temporale della storia.

Per fissare l’inizio dell’era cristiana il monaco Beda utilizzò un calcolo che era stato fatto circa due secoli prima da un altro sapiente monaco, Dionigi il Piccolo, il quale aveva fatto corrispondere l’anno 1 dell’ era cristiana al 753 dalla fondazione di Roma.

Il calcolo di Dionigi il Piccolo, applicato da Beda il Venerabile come nuovo sistema cronologico della storia, è ancora oggi adottato in moltissimi paesi del mondo.

Tuttavia tale calcolo sarebbe errato. Sappiamo infatti che il re di Giudea Erode il Grande morì 750 anni dopo la fondazione di Roma e tale datazione corrisponde al 4 a.C. per il calendario cristiano. I vangeli dimostrano che Erode era ancora in vita quando nacque Gesù. L’evangelista Matteo riferisce ad esempio di un angelo che mise in guardia Giuseppe, avvertendolo che il re voleva uccidere il bambino. Si tratta della cosiddetta “fuga in Egitto”, spesso affrescata nei cicli pittorici che parlano dell’infanzia di Cristo. Giuseppe e Maria si rifugiarono infatti in Egitto con il piccolo Gesù per sfuggire ad Erode, il quale voleva a tutti i costi uccidere il bambino (Matteo, 2, 13-16). L‘ evangelista riferisce che il re di Giudea ordinò il massacro di tutti i neonati maschi sotto i due anni d’età (episodio noto nei vangeli come “strage degli innocenti”) sperando così di eliminare il futuro re di Giudea, della cui nascita era venuto a sapere dai Magi.

Da ciò si deduce che il bambino poteva avere un anno circa nel 4 a.C., o forse due anni di età, il che spiegherebbe perchè Erode abbia ordinato di uccidere tutti i maschi sotto i due anni di età.

L’ipotesi a mio avviso più verosimile è che Gesù sia nato tra il 5 ed il 6 a.C.

Un’ulteriore conferma in tal senso viene dall’evangelista Luca che così scrive nel suo vangelo: “In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento di tutta la terra. Questo primo censimento avvenne quando era governatore della Siria Quirinio” (Luca 2, 1-2).

Il suo vero nome era Sulpicio Quirinio e sappiamo che fu governatore di Siria intorno al 4 a.C. Si tratta infatti di un personaggio storico realmente esistito, citato anche da Flavio Giuseppe nella sua opera La guerra giudaica (II, 17,8).

Ma se è molto probabile che la nascita di Gesù abbia avuto luogo tra il 6 e il 5 a.C., più difficile è determinare il giorno e il mese esatti del suo Natale.

Su questo neanche i vangeli forniscono informazioni, fatta eccezione per Luca che ci dà un’utile ma generica indicazione. Egli scrive infatti: “C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge” (Luca, 2, 8). Dunque Gesù non nacque d’inverno, poiché è inverosimile che i pastori abbiano vegliato il gregge dormendo all’aperto nella fredda notte del 24 dicembre. Più credibile è che egli sia venuto alla luce tra la primavera e l’autunno, stagione mite in cui i pastori in Palestina conducevano al pascolo le greggi e vegliavano all’aperto su di loro.

L’istituzione del Natale come festività liturgica del calendario cristiano, risalirebbe al terzo secolo, quando i primi vescovi celebravano ancora l’evento in date diverse in Oriente e in Occidente: a Roma infatti il Natale fu fissato al 25 dicembre, mentre in Oriente si celebrava il 6 gennaio. Fu papa Giulio I, nell’anno 337, a stabilire infine un’unica datazione, il 25 dicembre, per tutti i Cristiani. Il motivo per cui la Chiesa scelse questa data è che essa coincide astronomicamente con la fine del solstizio invernale nel calendario solare. Si trattò evudentemenbte di una scelta politica e strategica, dato che in corrispondenza del solstizio d’inverno era già in uso la consuetudine di celebrare il Natale del Sole, divinità che molti popoli del Mediterraneo venerano fin dalle epoche più remote, seppure chiamandola con diversi nomi.

Pensiamo ad esempio al Dies Natalis Solis Invicti, l’ antica tradizione religiosa originaria della Siria, che fu introdotta ufficialmente a Roma nel 274 d.C. dall’imperatore Aureliano. Dopo essere entrato vittoriosamente nella città di Emesa, Aureliano decise infatti di istituire il culto solare anche a Roma , costruendovi un tempio a spese dello stato. L’imperatore creò persino un collegio sacerdotale i cui membri ricoprivano la carica di pontifex solis invicti, ed inserì nel calendario religioso la festa del Sole invincibile al 25 dicembre, per celebrare l’astro invincibile che torna a trionfare sulle tenebre. Egli volle addirittura identificarsi con la divinità solare, cingendosi il capo con una corona radiata, come si può ancora vedere nelle monete romane che raffigurano Aureliano.

Da allora la festa del solstizio d’inverno cominciò ad essere celebrata a Roma con giochi e cerimonie che prevedevano anche corse dei carri per tre giorni consecutivi.

La chiesa dei primi secoli, impegnata ad affermare e a diffondere il nuovo credo cristiano, scelse quindi opportunisticamente di fissare la nascita di Gesù al 25 dicembre. Assimilando e facendo propria la preesistente tradizione festiva religiosa, il cristianesimo riuscì ad attecchire e a diffondersi più rapidamente tra popoli abituati ad adorare durante il solstizio invernale il Sole invincibile.

Si trattò di una scelta che avrebbe trasformato la nuova solennità cristiana nella popolarissima festa che ancora oggi si celebra con partecipazione e solennità in gran parte del pianeta. Accanto al culto del Sole Invicto, anticamente vi erano anche altre tradizioni religiose legate ai culti solari, ugualmente celebrate durante il solstizio invernale. Pensiamo al culto mitraico, diffusissimo nell’antica Roma, specie in ambiente militare.

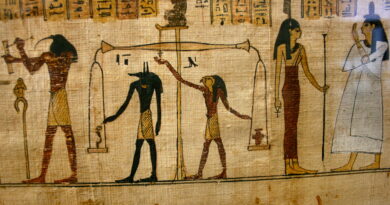

Molto sentita era anche l’antica religione egizia che celebrava pure durante il solstizio la nascita del dio bambino Horus dalla dea madre Iside e dal dio padre Osiride .

A proposito del cristianesimo come culto solare è interessante notare che i primi cristiani, proprio come molti altri popoli del mediterraneo, pregavano rivolti al Sole che sorgeva ad Oriente.

Ce lo conferma Tertulliano che così scrive nel 197 d.C.: “Altri, indubbiamente ci considerano con più umanità e oggettività, quando credono che sia il sole il nostro dio. Chissà, forse ci prendono per Persiani, sebbene noi non adoriamo nessun sole dipinto su una stoffa, poiché il sole ce l’abbiamo ovunque nel suo disco a forma di scudo. Forse dicono questo perchè è noto che preghiamo rivolti verso la regione d’oriente. Ma anche molti di voi, con la preoccupazione di adorare qualche volta anche i corpi celesti, muovete le labbra al sorgere del sole. Se poi nel giorno del sole ci concediamo come gli altri alla gioia, è per un motivo assai diverso da quello di chi pratica il culto del sole, e veniamo comunque dopo quelli che dedicano il giorno di Saturno all’ozio e alla tavola, differenziandosi anch’essi dal costume giudaico, che neanche conoscono” (Apologeticum 16, 8 – 10).

Dunque i primi cristiani pregavano rivolti ad est verso il sole nascente , proprio come gli altri popoli mediterranei adoratori della divinità solare.

Il primo giorno dopo il sabato, giorno della resurrezione di Cristo, (ovvero l’ottavo giorno, il dies octavus) divenne così il giorno del Sole, Sunday, la Domenica cristiana, e cominció ad essere celebrato in un clima di festa e gioia condivisa, seguendo una tradizione mediterranea molto arcaica, che risale ai popoli piu antichi del nostro mare mediterraneo.

Antonella Bazzoli – Dicembre 2010, aggiornato il 20 dicembre 2023