Sulle tracce di Bevignate

Bevignate, il misterioso monaco vissuto da eremita nel contado di Perugia, fu venerato come un santo dopo la sua morte. E seppure la Santa Sede non concluse mai il suo processo di canonizzazione, i cavalieri Templari della precettoria di Perugia gli intitolarono la nuova chiesa che s’inconta extra moenia, scendendo verso est dal quartiere di Monteluce.

Purtroppo sono poche le notizie certe che riguardano la vita di Bevignate. Alcuni studiosi lo collocano nell’alto medioevo, ritenendo che sia vissuto tra V e VI secolo, mentre altri ritengono sia vissuto tra il XII e il XIII secolo e forse sia stato egli stesso un monaco templare.

Incuriosita dall’alone di mistero che avvolge questa enigmatica figura di monaco eremita, diversi anni fa decisi di mettermi sulle sue tracce, nella speranza di scoprire qualcosa di più sul suo conto.

La venerazione per questo eremita, e l’intitolazione della nuova chiesa voluta dai Templari appartenenti alla precettoria perugina, mi hanno fatto ipotizzare che il culto per questa figura non sia rimasto sempre circoscritto nel territorio locale, ma che si sia invece diffuso, attraverso le vie del pellegrinaggio, valicando i confini del comune e del contado di Perugia.

Le vicende costruttive della chiesa duecentesca di San Bevignate sono note: considerata oggi tra le più importanti testimonianze architettoniche ed artistiche dell’ordine cavalleresco dei Templari, la chiesa fu terminata intorno al 1260 e conserva al suo interno interessantissimi cicli di affreschi nealizzati tra gli anni ’60 e ’70 del XIII secolo.

All’esterno l’ edificio presenta una struttura imponente ed austera. Intorno al portale ci sono dei simboli particolarmente interessanti, tra cui una rosetta ed un fiore della vita. All’interno lo spazio presenta una navata unica e la tribuna, a pianta quadrangolare, è orientata verso est. Il luogo in cui sorse la nuova chiesa non è certo casuale: qui si trovava infatti una piccola cappella intitolata a san Girolamo che, secondo la tradizione, sarebbe stata eretta proprio da Bevignate nel bosco fuori Perugia, in quel luogo circondato dal silenzio e dalla natura selvaggia, che l’eremita trovò certamente ideale per ritirarsi a vivere in preghiera e in penitenza. Persino il toponimo del vicino quartiere di Monteluce (evidentemente derivato dal termine latino lucus) indica la sacralità del bosco che si estendeva ad est di Perugia!

Bevignate avrebbe dunque abbia scelto di seguire lo stile di vita di san Girolamo, ritirandosi come lui in solitudine e praticando digiuni e penitenze.

Si tramanda che in questa sorta di “tebaide” medievale Bevignate abbia operato vari miracoli, e che per questo sia diventato uno dei santi protettori di Perugia, continuando ad essere venerato insieme agli altri tre patroni della città, il martire san Lorenzo e i vescovi Ercolano e Costanzo, anche nei secoli successivi all’estinzione dell’ordine cavalleresco dei Templari.

Ma chi era Bevignate e in epoca può essere vissuto?

Dalle Riformanze perugine risulta che il 22 aprile 1453 il Consiglio dei priori e dei camerari delle Arti , riunito alla presenza del governatore pontificio e del podestà, invitava ad «onorare con ogni studio, lavoro e diligenza quei santi che salvaguardano la pace e la felicità della città». Il Consigio sottolineava che tra questi santi degni di venerazione vi era anche lo « straordinario san Bevignate, la cui chiesa è nei sobborghi di Porta Sole, il quale, come si vede dalla sua leggenda, nacque e visse nel contado e terminò la sua vita piamente nella medesima città. E, benché non sia iscritto nel catalogo dei santi, tuttavia per la santità della vita e la frequenza dei miracoli operati dalla divina bontà per i suoi meriti, molti ed evidentissimi, in vita e in morte, non c’è dubbio ch’egli sia tra i santi nella gloria del Paradiso».

La ricerca intorno alla figura di Bevignate mi ha portata, ormai molti anni fa, lungo la via Francigena, più precisamente nel duomo di Modena, dove nell’Archivio Capitolare si conserva un antico codice del XII secolo, usato dai Templari come calendario liturgico e come messale . Grazie alla gentilezza e alla disponibilità di don Guido Vigarani ho potuto sfogliare il prezioso manoscritto sul cui frontespizio è scritto: Missale vetus ad usum templariorum.

La presenza di questo antico codice lungo la frequentata via Francigena potrebbe indicare, a mio avviso, che l’eremita Bevignate fu venerato come un santo non solo localmente, ovvero entro i confini del territorio di Perugia, ma anche in monasteri templari non appartenenti alla domus templare perugina.

Ma andiamo per ordine. Dall’analisi del manoscritto si sa che il testo liturgico fu utilizzato dai monaci guerrieri, che è databile tra la fine del XII e l’inizio del XII secolo e che apparteneva ad un monastero templare del nord Italia. Non è tuttavia sicuro da quale domus provenga il manoscritto: secondo alcuni proverrebbe da uno scriptorium di Modena, per altri da Reggio Emilia, per altri ancora dalla domus di Piacenza di S. Maria del Tempio (una tra le più importanti fondazioni templari dell’Italia nord occidentale). Certo è che il codice si trovava in un monastero lungo la Francigena, una delle vie di pellegrinaggio più frequentate dell’Europa crisitiana, dove transitarono nel medioevo moltitudini di monaci e pellegrini.

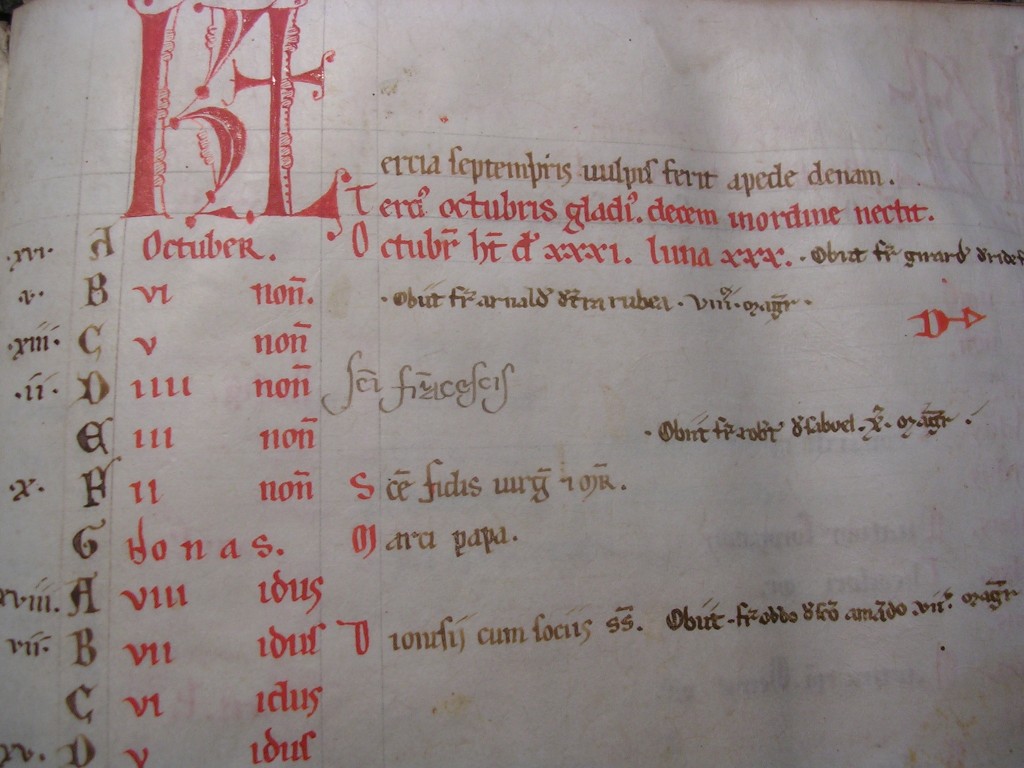

Costituito da oltre duecento fogli di pergamena, il messale di Modena è introdotto dal suo calendario liturgico di sette pagine. L’aspetto più interessante di questo manoscritto è che, in tempi successivi rispetto alla sua stesura, alcuni monaci amanuensi aggiunsero a mano delle note obituarie di estremo interesse storico.

Particolarmente sorprendente è stato per me constatare che nel calendario liturgico sono annotati i nomi di ben tredici Gran Maestri dell’Ordine Templare, registrati in corrispondenza della rispettiva data di morte.

Mi sembra utile ricordare che anche a Reims si trova un’obituario simile a quello di Modena, anch’esso appartenuto all’Ordine templare, e nel quale sono presenti i nomi dei Gran Maestri dell’ordine cavalleresco (quindici per l’esattezza), ciascuno annotato in corrispondenza della rispettiva data di morte.

Nel calendaro liturgico che introduce il Messale di Modena, accanto alla data dell’11 luglio, si legge: “Obiit Ugo de Paens, primus magister” . Si tratta evidentemente della nota obituaria del primo Gran Maestro e fondatore dell’Ordine, Hugues de Payns, che sappiamo essere deceduto tra il 1136 e il 1137.

Con il titolo di grande “magister militum” Robert de Craon fu il successore di Ugo de Paens . Il secondo Gran Maestro morì nel 1147, e nel calendario di Modena lo vediamo registrato in corrispondenza del 13 gennaio.

Manca invece il nome del terzo Gran Maestro templare, Ebrardus de Barris, e la sua assenza sia nel calendario liturgico di Modena che in quello di Reims, ha fatto pensare che possa trattarsi di una damnatio memoriae. In effetti il terzo Gran Maestro lasciò l’ordine cavalleresco, nel 1152, scegliendo la vita monastica e ritirandosi a Clairvaux, luogo in cui visse oltre venti anni fino alla morte, avvenuta il 15 novembre del 1176. L’ improvvisa decisione di dimettersi dalla carica di Gran Maestro dovette rappresentare un duro colpo per l’ordine cavalleresco dei Templari, all’epoca non ancora ben consolidato.

Tornando a sfogliare il calendario liturgico di Modena, una nota obituaria in corrispondenza del 17 settembre ricorda “frater Bernardus de Tremelay III magister” . Si tratta in realtà del quarto maestro dell’ordine che, secondo la cronaca di Guglielmo di Tiro, sarebbe morto in battaglia il 16 agosto del 1153 e non il 17 settembre.

Al 17 febbraio vediamo annotato il nome di Andreas de Montbard (nato nel 1103 circa, e morto secondo altre fonti il 17 gennaio 1156).

Nel calendario di Modena sembra a prima vista non esservi traccia del successivo Gran Maestro, Bertrandus de Blanchefort, successore di Bernardus de Tremelay. Il codice liturgico di Reims colloca la data della sua morte al 2 gennaio 1169. Osservando bene nel manoscritto modenese, si nota tuttavia la presenza di una rasura, proprio in corrispondenza del secondo giorno di gennaio, il che induce a pensare che il nome Bertrandus de Blanchefort sia stato successivamente cancellato per qualche sconosciuto motivo.

Nel codice di Modena è presente anche il nome di Philippus de Nablus, eletto Gran Maestro dell’Ordine nel 1169 e morto nel 1171. Il successivo Gran Maestro, Oddone de Saint Amand, è registrato con questa nota obituaria: “Obiit frater Oddo de Sancto Amado VII magister”. Sappiamo che questi fu fatto catturato e rimase ostaggio nelle prigioni saracene, dove sarebbe morto intorno al 1180, al tempo di papa Alessandro III e del Saladino. Secondo fonti arabe il cadavere del prigioniero fu scambiato con un ostaggio saraceno.

Al 2 di ottobre è ricordato Arnaldo di Torroja, morto nel 1184 e registrato con questa nota obituaria: “obiit fr Arnaldus de Turre rubea VIII magister” .

Al 1 di ottobre si legge invece il nome di Girardus de Ridefort, anche se la sua morte avvenne in realtà il 4 ottobre 1189. In corrispondenza del 5 di ottobre leggiamo: “obiit frater Robertus de Sabuel X magister”, con riferimento a Roberto di Sablè che sarebbe scomparso nello stesso anno del Saladino e che, secondo altre fonti, sarebbe morto in realtà il 23 settembre 1193.

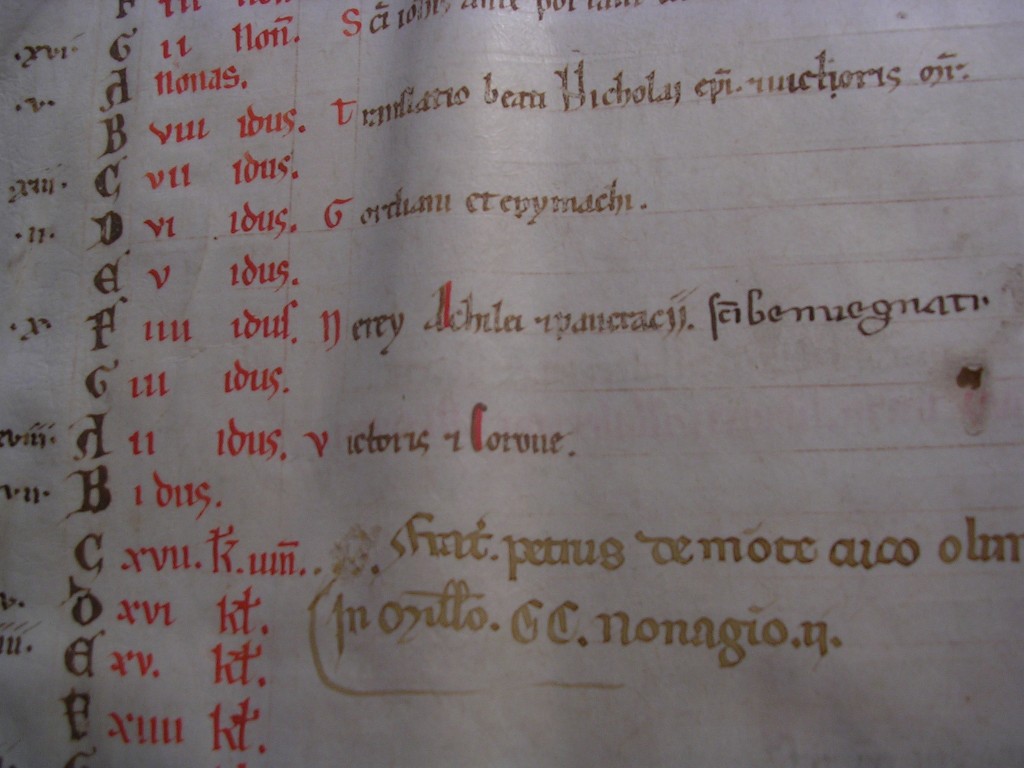

Scorrendo ancora le note obituarie del calendario, in corrispondenza del 21 dicembre leggiamo: “obiit Gilbertus de Arles XI magister”, ovvero Gilbertus Erail, Gran Maestro templare morto nel 1200. Al 13 novembre un’altra nota obituaria ricorda “frater Philipus de Plasers XII magister “, e sappiamo che Filippo de Plessiez fu il Gran Maestro dell’ordine cavalleresco dal 1201 al 1209.

Al 7 settembre un’altra nota ricorda il quattordicesimo Gran Mestro Willelmus de Carnoto (Guillaume de Chartres), morto verosimilmente il 25 agosto 1219, anche se l’obituario di Reims lo registra a settembre con questa nota: “VII Lal. Sept. Obiit frater Guillermus Carnotensis XIV magister” . Sappiamo che il 31 luglio del 1219 questo Gran Maestro templare rimase ferito in uno scontro tra Franchi e Saraceni durante l’assedio di Damietta . Siamo al tempo della V crociata, e in quello stesso anno il Sultano d’Egitto Al-Kamil ospitò Francesco d’ Assisi, frate Elia ed altri frati minori, alla corte di Damietta. La grave ferita riportata dal Gran Maestro durante l’improvviso assalto saraceno lo obbligò a lasciare l’incarico e così fu sostituito dal “magister Petrus de Monte Acuto in obsidione Damiatae”.

Nel calendario liturgico modenese si legge il nome Pietro da Monte Cucco, e mi domando se non si tratti di quel Pietro di Monte Acuto, che fu rettore della domus di Modena e fu registrato con nota obituaria al 16 maggio. La scrittura gotica è in color ocra e recita: “frater petrus de montecuco olim pater istius domus et acquisitor in 1292 “ . La nota potrebbe far riferimento alla domus templi de Mutina, casa e ospedale del ponte di Sant’Ambrogio di cui frate Pietro risulta rettore.

Continuando a sfogliare le pagine del manoscritto, rimasi sorpresa vedendo che in corrispondenza del 14 giugno vi è una nota in cui si legge chiaramente: “obiit venerabilis Philippus Rex Francie“. Si tratta evidentemente della data di morte del re di Francia Filippo II Augusto.

Ma la sorpresa più grande fu per me trovare il nome di san Bevignate in corrispondenza del giorno 12 maggio! Si tratta anche in questo caso di un’aggiunta postuma, trascritta da un monaco amanuense nel giorno in cui si celebrava la festa dei santi martiri Nereo, Achilleo e Pancrazio.

Il nome di san Bevignate risulta annotato con scrittura gotica corsiva. Verosimilmente il suo nome fu aggiunto nel calendario liturgico nello stesso periodo in cui furono aggiunte anche le note obituarie di san Francesco d’Assisi (morto il 4 ottobre 1226) e dell’arcivescovo di Canterbury Thomas Becket, assassinato il 29 dicembre 1170 e canonizzato tre anni dopo.

Chissà chi fu il monaco amanuense che registrò il nome di san Bevignate nel calendario liturgico templare?

Ad aggiungere la nota obituaria fu un templare della magione piacentina, o uno appartenuto alla domus modenese? E se invece si trattasse di un monaco templare proveniente dalla precettoria di Perugia (o forse dalla vicina Assisi, o da Monte Cucco), in ogni caso un monaco che per qualche ragione potrebbe essersi trasferito dalla domus perugina in un monastero del nord Italia, magari portando con sé il prezioso Messale, o forse trovandolo in loco, e aggiungendovi note obituarie dei santi da lui venerati.

Pare in ogni caso che ben dieci mani diverse si alternarono negli anni, aggiungendo via via le note obituarie nel calendario liturgico del codice manoscritto. Sarebbe interessante se l’analisi ortografica potesse confermare che il nome di san Bevignate fu trascritto dalla stessa mano che annotò pure, al 4 di ottobre, il nome di san Francesco d’ Assisi. Quest’ultima nota obituaria, tuttavia, non può essere stata registata nel messale prima del 1226. Quindi avremmo un termine ante quem per la nota obituaria di san Bevignate?

Quanti misteri!

Certo è che il nome di san Bevignate, annotato accanto ad eminenti personaggi come i Gran Maestri dell’Ordine cavalleresco e il re di Francia, unitamente al fatto che nella domus da cui proviene il messale erano conservate reliquie di san Bevignate, fa ipotizzare che il “santo non santo” perugino fosse conosciuto e venerato dai monaci Templari, anche al di fuori dei confini del contado perugino.

Accanto al suo nome, infatti, si nota chiaramente una rasura sulla pergamena, dove in origine era scritto: “Hic est reliquie“.

Forse si trattava di qualche frammento osseo prelevato dal suo sepolcro di Perugia per essere trasferito e venerato nel lontano monastero in cui fu portato il manoscritto?

E’ facile immaginare che le reliquie di san Bevignate, conservate ungo la via Francigena, siano poi divenute oggetto di venerazione da parte non solo dei monaci templari l’ residenti, ma anche dei tanti pellegrini che lungo quella via transitarono nel corso del XIII secolo.

Quanto alla causa della rasura, si può ipotizzare che le preziose reliquie furono successivamente trafugate o che, più semplicemente, furono nuovamente traslatte in altro luogo, il che potreebbe aver indotto i fruitori del messale a cancellare dalla pergamena la notizia riguardante la loro presenza nel monastero.

Sono ancora molti i misteri da svelare. La ricerca sulla vita e sul culto di san Bevignate è solo cominciata, e la mia speranza è che grazie alla rete sia possibile dar vita ad uno scambio di informazioni, utili a ricostruire le vicende agiografiche dell’eremita di Perugia, la cui canonizzazione fu stranamente sempre rifiutata dalla Santa Sede, nonostante le numerose e continue richieste che sia i Templari sia le autorità del Comune di Perugia formularono ripetutamente in tal senso.

Antonella Bazzoli – 13/10/2007 (aggiornato 9 novenbre 2023)

Per approfondimenti:

Missale Vetus ad Usum Templariorum di Cristina Dondi, in Aevum, Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche, Anno LXVIII maggio-agosto 1994.

Templari e ospitalieri in Italia. La chiesa di S. Bevignate a Perugia, a cura di M. Roncetti, P. Scarpellini, F. Tommasi, Milano, Electa/Editori Umbri Associati, 1987.

“Bevignate il santo di templari e flagellanti” di A. Bazzoli, in www.evus.it

“Il mistero della canonizzazione negata” di A. Bazzoli, in www.evus.it

“La chiesa templare che sorse nel bosco sacro” di A.Bazzoli, in www.evus.it

Il Templare e il flagellante di A. Bazzoli in Fuaié n. 6 Giugno 2005

Anche un re tra i cavalieri del tempio. Articolo di A. Bazzoli in La Provincia (Corriere dell’Umbria) 29 gennaio 2005